Insektenfutter schlechter fürs Klima als Soja – Neue Studie aus Großbritannien stellt Annahmen auf den Prüfstand

Insektenfutter schlechter fürs Klima als Soja – Neue Studie aus Großbritannien stellt Annahmen auf den Prüfstand

Insekten als Futter – eine grüne Illusion?

Die Idee ist bestechend: Larven von Insekten als Futter für Schweine und Hühner, gezüchtet auf Lebensmittelabfällen, verbrauchen kaum Fläche, wenig Wasser, binden Kreisläufe. Doch die Realität sieht anders aus. Eine aktuelle Lebenszyklusanalyse (LCA), beauftragt vom britischen Umweltministerium DEFRA, zeigt: Insektenprotein ist mitnichten die klimafreundlichere Alternative. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Insektenmehl bis zu 13,5-mal schlechtere CO₂-Bilanzen aufweist als herkömmliches Sojamehl.

Studie mit Signalwirkung für die Branche

Die Analyse wurde vom Beratungsunternehmen Ricardo im Juli 2023 durchgeführt und umfasst die Umweltauswirkungen von Insektenmehl aus Larven der Schwarzen Soldatenfliege (Hermetia illucens). Bewertet wurden 16 Umweltkategorien – von Treibhausgasemissionen über Versauerung und Ökotoxizität bis zur Land- und Wassernutzung. Der Vergleich erfolgte mit Sojamehl aus Brasilien und Fischmehl aus Blauem Wittling (Micromesistius poutassou), gefangen vor der schottischen Küste.

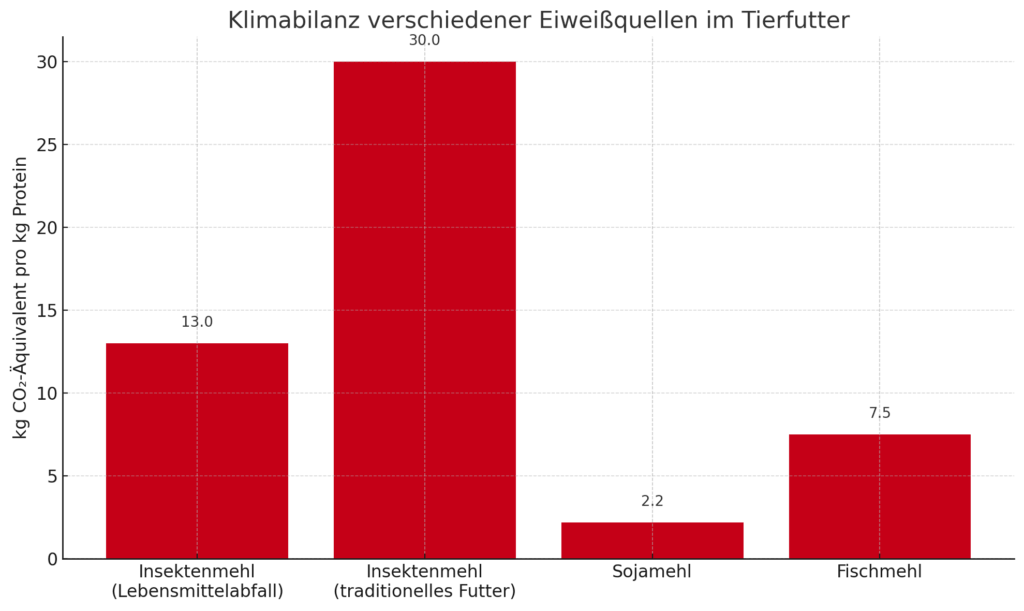

Besonders kritisch: Die Variante mit klassischem Larvenfutter schnitt in 13 von 16 Kategorien schlechter ab als Fisch- oder Sojamehl. Die CO₂-Emissionen lagen bei 12,9 bis 30,1 kg CO₂-Äquivalent pro Kilogramm Protein – abhängig vom eingesetzten Futter. Selbst die ökologischere Variante mit Lebensmittelabfällen rangiert deutlich über den etablierten Alternativen.

Klimabilanz schlechter als gedacht

Die Hoffnung, mit Insekten eine emissionsarme Eiweißquelle zu erschließen, bekommt damit einen deutlichen Dämpfer. Während der Emissionsfaktor von Sojamehl laut Studie deutlich unter dem von Insekten liegt, zeigen sich auch bei der Gesamtumweltbilanz klare Nachteile: Der Energiebedarf für die kontrollierte Zucht (Temperatur, Belüftung, Trocknung), die Verarbeitung und der Transport wirken sich massiv negativ auf die Klimabilanz aus.

Die Forschenden betonen: Insektenprotein sei „derzeit keine Lösung zur Dekarbonisierung der Futtermittelindustrie“ – zumindest nicht unter heutigen Bedingungen.

Lichtblick mit Einschränkungen

Ganz abschreiben will die Studie die Insektennutzung jedoch nicht. Unter bestimmten Bedingungen – etwa bei Einsatz von Abfallprodukten, Verwendung erneuerbarer Energie und optimierten Produktionsverfahren – könne das Potenzial steigen. Zudem sei das Thema Überfischung (Fischmehl) und Abholzung (Soja) in der Gesamtbewertung mitzubedenken.

Auch die Nebenprodukte wie Insektenöl und Frass (Larvenreste, Exkremente) könnten zukünftig einen positiven Einfluss auf die Gesamtbilanz haben. Allerdings sei hier die Datenlage noch dünn, insbesondere was die Wirkung von Frass als Dünger betrifft.

Hype braucht Faktenbasis

Die britische Studie kommt zum richtigen Zeitpunkt: Während sich Politik und Investoren zunehmend für großflächige Insektenzucht interessieren, liefert die LCA eine notwendige Faktenbasis. Die Hoffnung auf Insekten als nachhaltige Alternative ist nicht grundsätzlich falsch – aber derzeit nicht belegbar. Für die Tierfütterung in der Schweine- und Geflügelmast bleibt Insektenmehl unter aktuellen Bedingungen klimatechnisch nachteilig.

Jobs

Jobs

Marktführer

Marktführer

Suche

Suche