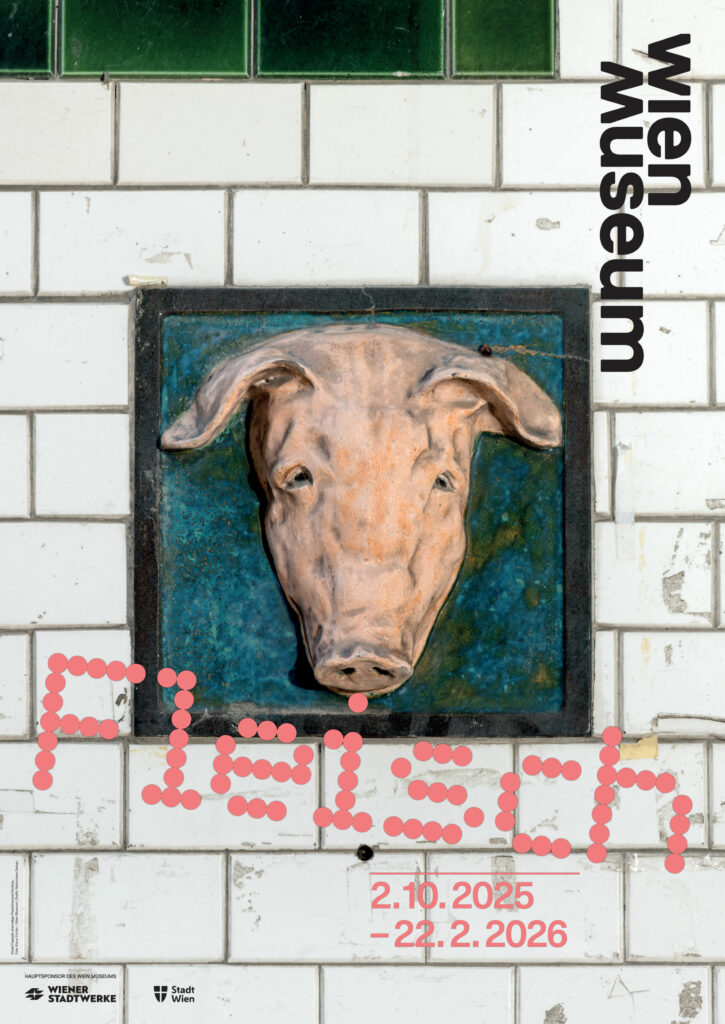

Fleisch im Fokus: Wien Museum zeigt Kulturgeschichte zwischen Stall, Schlachthof und Schnitzel

Fleisch im Fokus: Wien Museum zeigt Kulturgeschichte zwischen Stall, Schlachthof und Schnitzel

Fleisch bewegt Menschen von jeher. Jahrtausendelang galt es als wertvollstes Lebensmittel, begehrt und über viele Jahrhunderte für viele unerreichbar. Erst mit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts wurde es breiteren Bevölkerungsschichten zugänglich. Doch während die Konsummöglichkeiten wuchsen, verschwand das Tier selbst zunehmend aus dem Alltag: Der Anblick von Rinderherden in den Straßen Wiens wich modernen Schlachthallen, später Supermärkten. Heute sorgen Diskussionen um Tierhaltung, Klimawandel und Gesundheit erneut für hitzige Debatten – und rücken Fleisch wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit.

Kuratiert von Jakob Lehne und Sarah Pichlkastner, nimmt die Schau den gesamten Bogen in den Blick. „Fleisch war immer mehr als nur Nahrung. Es ist bis heute Gradmesser von Status, Identität und gesellschaftlichem Wandel“, erklärt Kurator Lehne.

Vom Stall bis in die Stadt

Die Ausstellung im Wien Museum verfolgt den Weg des Fleisches in sieben Kapiteln. Sie beginnt auf den Weiden und in den Ställen, wo Nutztiere über Jahrhunderte nicht nur Nahrungsquelle, sondern auch Motor der Landwirtschaft waren. Spätestens mit den neuen Methfgggoden des 18. Jahrhunderts – wissenschaftliche Zucht, verbessertes Futter – setzte ein Prozess ein, der die Fleischproduktion in immer größere Dimensionen führte.

Nach 1950 schließlich schufen moderne Ställe und Antibiotika jene Intensivhaltung, die den Fleischkonsum für die breite Bevölkerung erschwinglich machte – und die bis heute in der Kritik steht.

Von hier führt die Spur weiter in die Stadt. Wien war über Jahrhunderte Knotenpunkt großer Viehtriebe, die Tiere wurden direkt in die Metropole gebracht und vor Ort geschlachtet. Erst im 19. Jahrhundert verlagerte man dieses Geschehen an den Stadtrand. Mit den monumentalen Anlagen in St. Marx entstand ein Schlachthof, der nicht nur die Versorgung sichern, sondern das Schlachten zugleich unsichtbar machen sollte. Während die Tiere aus dem Stadtbild verschwanden, stieg der Fleischkonsum weiter – begünstigt durch Kühltechnik und Importware. Kurz vor der Jahrtausendwende schloss der letzte Schlachthof der Stadt.

Arbeit, Handwerk und Industrie

Dass Fleisch nie einfach nur „da“ war, zeigt die Ausstellung eindrücklich am Beispiel der Verarbeitung. Das Zerlegen, die Wurstproduktion und die Haltbarmachung sind nicht nur Teil des handwerklichen Könnens, sondern auch der industrielle Kern des Wiener Fleischsektors. Wurst und Schinken gehörten zu den ersten Produkten, die in großem Stil hergestellt wurden – und sie veränderten das Geschäft nachhaltig.

Genauso prägend war der Verkauf: Während Fleisch im Mittelalter nur an wenigen Orten angeboten werden durfte, breiteten sich im 19. Jahrhundert Fleischhauereien in der ganzen Stadt aus. Sie bestimmten nicht nur Preise und Produktvielfalt, sondern wurden auch Orte der sozialen Begegnung. Erst die Supermärkte der 1970er-Jahre verschoben die Machtverhältnisse grundlegend. Für viele Betriebe bedeutete das den Niedergang, für einige wenige allerdings eröffnete es Chancen: mit Qualität, Spezialitäten und handwerklicher Vielfalt.

Genuss, Rollenbilder und Rituale

Fleisch war immer mehr als nur Nahrung. Es stand für Wohlstand, für Technik und Fortschritt, für Rollenbilder und gesellschaftliche Zuschreibungen. Die Ausstellung erzählt davon, wie die Elektrifizierung der Küchen Diskussionen über das Kochen von Fleischspeisen auslöste – und wie sehr soziale Unterschiede bis heute sichtbar sind, wenn Fleisch auf den Teller kommt oder bewusst vermieden wird. „Zum Thema Fleisch haben fast alle eine Meinung. Doch wahrscheinlich ist vielen nicht bewusst, wie sehr die Entwicklungen der Vergangenheit heutige Diskussionen prägen“, so Kuratorin Sarah Pichlkastner.

Nicht zuletzt zeigt die Schau die symbolische Kraft des Fleisches: Feste und Feiern wären ohne Braten oder Schnitzel undenkbar, in vielen Religionen prägen Vorschriften den Umgang mit Fleisch. Und so wird deutlich: Kaum ein Lebensmittel ist so eng mit Fragen von Identität, Kultur und Status verknüpft.

Fleisch zwischen Krise und Trend

Im letzten Teil richtet sich der Blick nach vorn. Medizinische Warnungen vor zu hohem Fleischkonsum, der ökologische Fußabdruck der Fleischproduktion und die Suche nach Alternativen haben Fleisch ins Zentrum einer globalen Debatte gerückt. Pflanzliche Produkte, Insekten oder kultiviertes Fleisch aus dem Labor – die Möglichkeiten sind vielfältig, die Zukunft ist offen.

Ein symbolträchtiges Exponat zeigt Fleischermeister Markus Dormayer: Er stellt ein Modell einer veganen Blutwurst zur Verfügung. Damit verknüpft die Ausstellung handwerkliche Tradition mit der Frage, wie Innovationen die Fleischkultur künftig prägen werden. „Es gibt noch einige weitere Exponate, auf die sich die österreichischen Fleischer freuen dürfen“, verraten die Kuratoren.

Wien Museum, Karlsplatz 8, 1040 Wien

Zeitraum: 2. Oktober 2025 bis 22. Februar 2026 Öffnungszeiten:

Dienstag, Mittwoch, Freitag: 09.00–18.00 Uhr Donnerstag: 09.00–21.00 Uhr

Samstag und Sonntag: 10.00–18.00 Uhr

Wir verlosen 3 × 2 Eintrittskarten für die Ausstellung Fleisch im Wien Museum.

Schreiben Sie uns bis 30. Oktober 2025 an office@fleischundco.at.

Bitte geben Sie Ihren Namen sowie Ihre E-Mail-Adresse an – die personalisierten Karten werden vom Wien Museum direkt zugesendet.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Preis kann nicht in bar abgelöst werden. Mitarbeitende des Verlags Die Schnatterei sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Autorin: Tanja Braune

Jobs

Jobs

Marktführer

Marktführer

Suche

Suche